La vie et la mort des étoiles

2 ° Effondrement gravitationnel : Le Stade de nébuleuse planétaire.

À ce stade, plusieurs chemins se dessinent, dépendant uniquement de la masse de l'étoile en question. Si la masse du noyau est inférieure à 1,4 fois la masse du Soleil (noté 1,4 Mo ), celle-ci se transformera en une naine blanche.

De même, si la masse du noyau est inférieure à 3,2 Mo, elle est vouée à devenir une étoile à neutrons. Au contraire, si la masse du noyau est supérieure à 3,2 Mo, le processus d'effondrement gravitationnel suivra son cours jusqu'au bout, et l'étoile se transformera en trou noir.

Essentiellement, le phénomène qui détermine les limites citées plus haut est connu sous le nom de pression de dégénérescence. Il s'agit d'un phénomène purement quantique, qui vient du principe d'exclusion de Pauli.

En voici une description brève :

Principe fondamental de la mécanique quantique, qui postule que deux particules ne peuvent se trouver dans le même état. Ce qui revient à dire que deux électrons ou deux neutrons ne peuvent se trouver au même endroit avec la même énergie. Si une force extérieure, la gravitation

dans notre cas, les oblige à se trouver au même endroit, ils ne pourront pas avoir la même énergie, c'est à dire la même vitesse.

Si un ensemble de particules est contraint de se trouver dans un même lieu, ils vont donc devoir adopter des vitesses différentes, de plus en plus grandes : cette vitesse va apparaître comme une force qui s'oppose à l'effondrement : la pression de dégénérescence.

Par conséquent, imaginons un gaz où il y a une quantité très importante d'électrons libres, et que ce gaz est comprimé à l'extrême. Les électrons sont forcés dans les niveaux les plus bas des atomes, et ce jusqu'à ce qu'ils en occupent tous les niveaux.

Matière de très haute densité dont la structure est modifiée du fait de la gravitation intense qui s'y applique. Les particules qui sont contraintes de se "serrer" les unes sur les autres provoquent alors la pression de dégénérescence.

À ce stade, la matière est dite dégénérée : Elle résiste alors à la force qui tente de la comprimer et dans le cas d'une étoile, cette pression peut être suffisante pour stopper l'effondrement gravitationnel. Cependant, cette force a ses limites, et lorsque la gravité atteint un certain seuil, la masse de l'étoile devient supérieure à ce que la pression de dégénérescence peut supporter : Par conséquent, l'étoile s'effondre.

Le noyau inerte de l'étoile est composé de carbone et d'oxygène, entouré d'une enveloppe d'hélium et d'une couche d'hydrogène.

L'enveloppe externe de l'étoile se distend à un point tel que la force de gravité devient trop faible pour retenir les gaz des couches superficielles. Celles-ci sont alors soufflées dans l'espace par les vents stellaires : C'est la phase de nébuleuse planétaire.

Les gaz s'éloignent à des vitesses de 10 à 30 kilomètres par seconde par rapport au noyau central. L'étoile éjecte ainsi 10 à 20 % de sa masse totale.

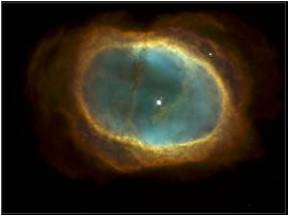

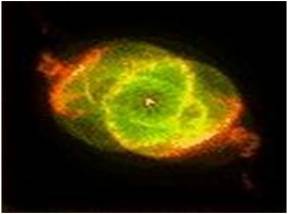

Quelques exemples de nébuleuse planétaire: A droite, la nébuleuse Dumbbell (source ESO), et à gauche : la nébuleuse Stingray, la plus jeune nébuleuse planétaire connue (source NASA/ HST).

- TPE Astronomie Année 2001 -